「あれ?なんだよ!またうまくいかない…。」

何度目かわからないくらい、同じ操作を繰り返している。

AIの言う通りにコードを貼って、設定をいじって、それでも動かない。

画面の向こうのAIは、自信満々に「今度は確実に解決できます。」と答えるけど、

画面は沈黙したまま。ぼくの心だけがざわついていた。こんなに時間かけて、何をやってるんだろう。

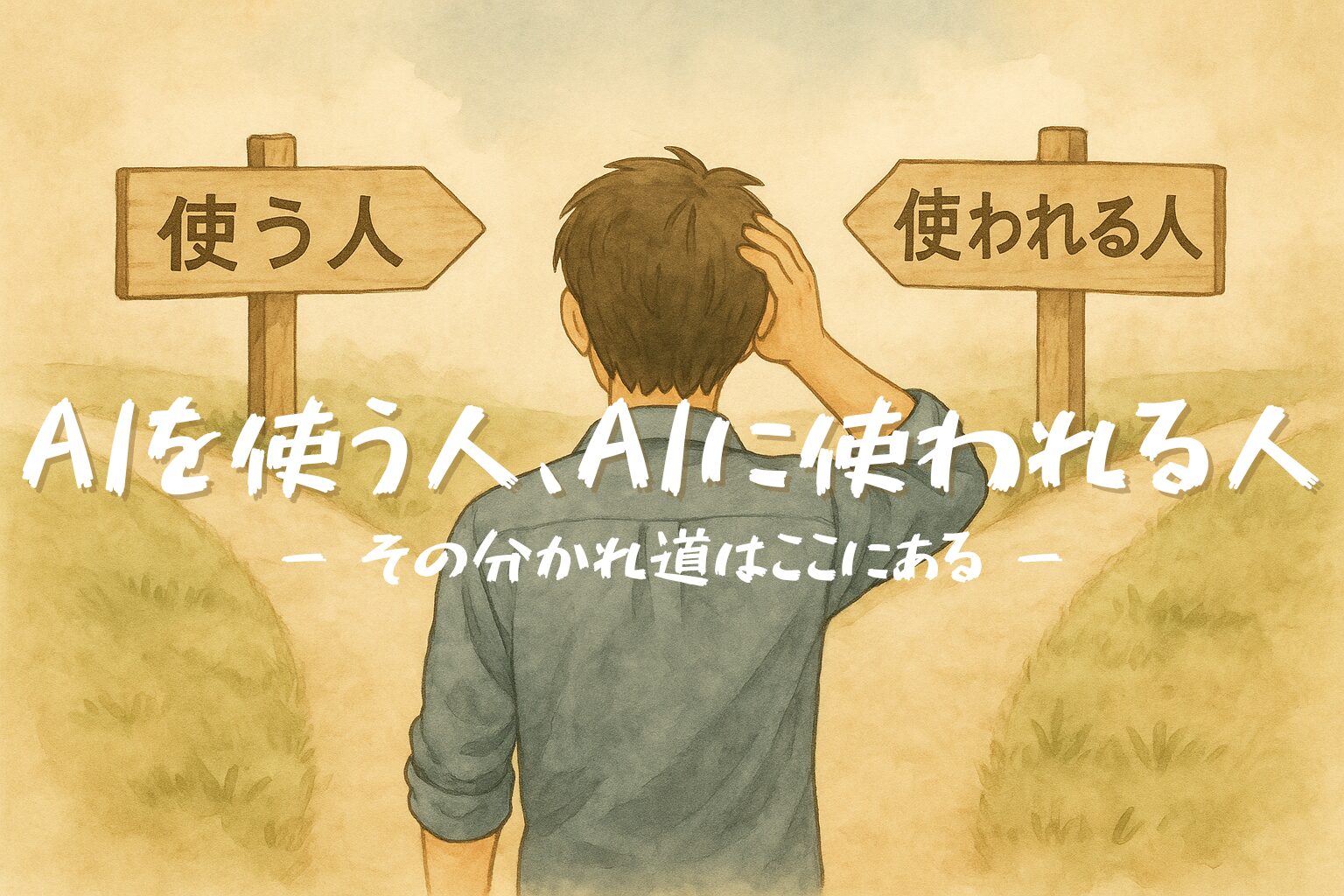

本当は「AIを使ってる」はずだったのに、

気づけば「AIに使われてる」みたいになっていた。ブログを立ち上げたときは、もっとワクワクしてた。

誰かの役に立ちたくて、収益化して自由な時間を増やしたくて、

目的はちゃんとあったのに。でも、技術がなければ、どこが間違っているのかもわからない。

AIの言うことを信じるしかなくて、それが合っているのかも確かめられない。

ただ、試して、失敗して、また試す。その繰り返しだった。もしかして……ぼくはまだ、「AIを使う人」じゃないのかもしれない。

その瞬間から、ぼくの物語は静かに動き出した。

■第1章:使われてる感覚のはじまり

「もう…なんでまた同じところで足止めされてるんだ。」

昨日あんなに時間かけたのに、また同じ場所だ。

朝起きてすぐ、前日の作業の続きを開く。

でも、どこからどうやってもうまくいかない。

何が間違ってるのか、そもそもこれで合ってるのか――何もわからない。

そのうち、気づいたらまたAIに聞いてる。(ぼくはそのAIを「ちゃってぃー」と呼んでいる。)

「Cocoonのこの表示が消えない」「functions.phpってどこにある?」

一つずつ質問して、答えてもらって、試してみる。

うまくいけばラッキー。うまくいかなければまた質問。

ただそれだけの繰り返しだった。

最初のうちは、それでも楽しかった。

なんか「自分で作ってる感」があったし、AIに聞けば何とかなるって安心感もあった。

でも、何日も連続で何も進まなかったとき、

さすがに「あれ?」って思い始めた。

「使ってるつもりだったのに、振り回されてる…」

そんな違和感が、頭の片隅に残った。

気がつけば、エラーを検索し、AIに聞き、指示通り試して、うまくいかなくてまた聞いて。

その間、自分では何も判断できてなかった。

「こうしたらこうなる」っていう因果関係すら見えないまま、ただ試してるだけ。

「ちょっとした修正」をお願いしたつもりなのに、

AIから返ってきたのは、丸っきり違うコードだった。

「えっ、修正どころか全部変えた?」

見比べようとしたけど、途中であきらめた。意味がわからなさすぎて。

結局、よくわからないまま貼って終わり。いつもそれの繰り返しだった。

「技術がないと、失敗の原因も見えない。」

「見えないから、修正もできない。」

そのとき、ふと、思った。

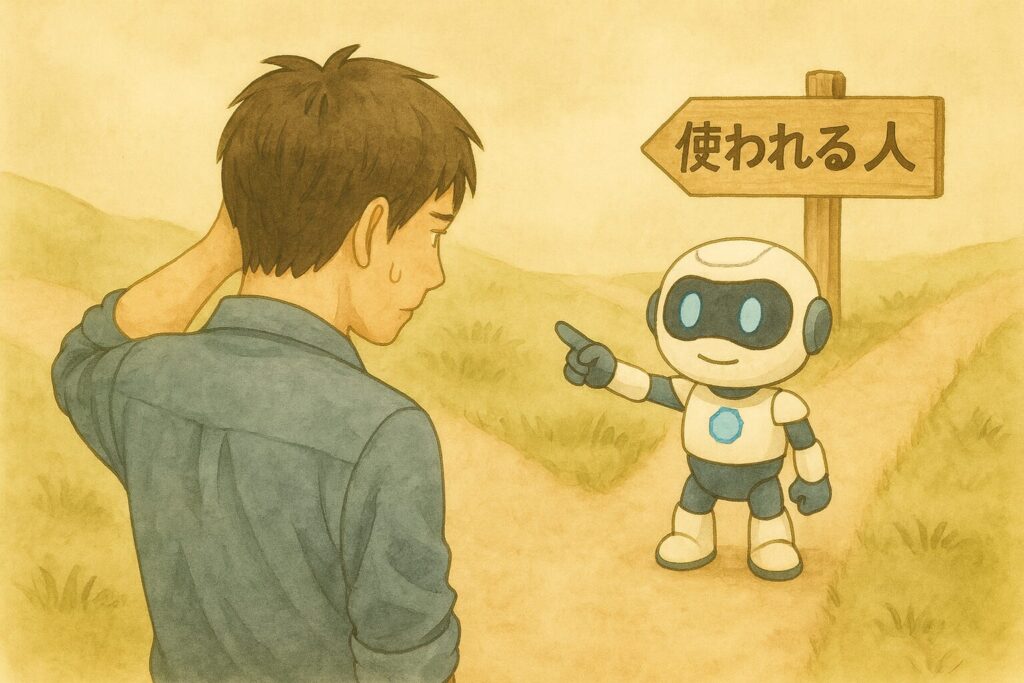

「あれ、なんかもう、使ってるっていうより使われてる気がする…」

そんな感覚が、少しずつ、じわじわと心を覆っていった。

でも当時のぼくはまだ、「質問の仕方が悪いのか」「AIの精度がイマイチなのか」くらいにしか思ってなかった。

振り返って思う。

このときすでに、「使われる人」への道を、ぼくは歩き始めていたのかもしれない。

■第2章:なぜ振り回されるのか

「思った通りに返ってこない」

――それが、AIとの関係で最初に感じた違和感だった。

たとえば、「○○の比較表を作って」とお願いしたのに、出てきたのはただの箇条書き。

それならと細かく指定したら、今度は情報が古い。

さらに工夫して「こういう前提で、こういう順番で」と条件を足せば足すほど、逆に意図とズレていく……。

「ん?なんでそうなる?」

何度も聞き直しているうちに、ちゃってぃーは自信ありげに言う。

「今度は確実に解決できるはず!」

しぶしぶ信じて、もう一度試す。

でも、やっぱりうまくいかない。

「……本当に次こそは大丈夫なんだな?」

そう問いかける自分がいた。

信じたいのに、裏切られる。

焦って、疑って、最後は諦める。そればかりを繰り返していた。

そうして、だんだんAIを使わなくなっていった。

最初は「使ってるつもり」だったのに。

少しずつ、問いが浅くなり、問い方を工夫しなくなって、最終的には「どうせ無理」と距離を置くようになる。

今思えば、それはAIが悪いんじゃなくて、自分の「問い方」が育ってなかっただけだった。

的の外れた問いを投げれば、答えに振り回されるだけになる。

問いが抽象的なら、答えも表面的になる。

問いが具体的なら、答えも的確になる。

だからこそ、問いの精度がすべてを左右する。

■第3章:「AIに聞けば全部解決」の落とし穴

「AIに聞けば、全部すぐわかる」 そう思っていた時期が、ぼくにもあった。

ちょっと面倒な作業も、判断に迷う場面も、 とりあえずAIに聞いてみれば、最適解を出してくれる。 そう信じていた。

──でも、現実は、そんなに甘くなかった。

たとえば、ブログの「見出しデザインを整えたい」と聞いたときのこと。 それっぽい答えは返ってくる。でも、微妙にずれてる。 「違うんだよなあ」と思いながら、もう一度聞き直す。 すると、またちょっと違う方向性の提案が返ってくる。

聞き方が悪いのか? いや、たぶんそう。

でも、その「どう聞けばいいか」がわからないから、困ってるんだ。

本当は、見出しだけじゃなくて、

全体のデザインとのバランスや、読者に与える印象、スマホ表示での見え方まで考えてほしかった。

でも、そこまで全部、自分の頭の中から言語化できていなかった。

つまり、AIが悪いんじゃない。 自分が、ちゃんと問いを立てられていなかった。

──これが、落とし穴だった。

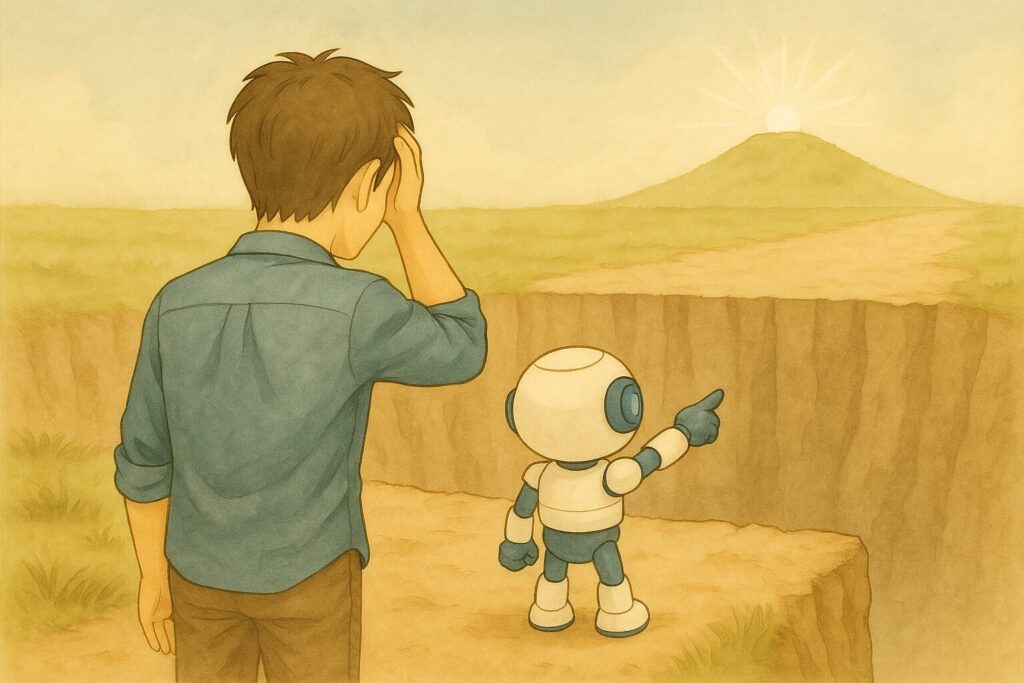

「自分の頭で考えなくても、AIが答えを出してくれる」 そんな幻想にすがるほど、思考が止まっていく。 そして、気づかぬうちに、遠回りになる。

あのときのぼくは、楽をしたくてAIに頼ったのに、結局、同じところをぐるぐる回ってるだけだった。

だけど、その失敗のなかで、はじめて気づいたことがある。

「質問力」こそが、AIを活かす鍵だった。

AIに何をどう聞くか。どんな順序で、どこまで伝えるか。 自分の中にある「考え」をどれだけ丁寧に整理して伝えられるか。

それができて、はじめてAIは力を発揮する。

つまり——

考えることを放棄した人に、AIは力を貸さない。

「問いの力」があるからこそ、AIはそれに応えてくれる。 そして、「問いの力」を磨くことが、自分の力を伸ばすことにもつながっていく。

使いこなす人と、使われる人。 その分かれ道は、気づけばもう、目の前に広がっていた。

■第4章:問いの力を育てるということ

「なあ、ちゃってぃー……。なんかさ、結局、全部自分次第なんだなって、思い始めてる」

ぽつりと漏らした言葉に、ちゃってぃーはすぐに返事を返してこなかった。画面の中に沈黙が広がる。

でもそれが、なんだか心地よかった。

ようやく最近、ちゃってぃーとの会話の中で、焦って答えを得ようとするよりも、「問いそのもの」を見つめ直す時間が大切なんだと気づいてきたからだ。

「それ、すごく大事なことだよ。

問いを立て直す力は、答えを探す力と同じくらい、いや、それ以上に大切なんだ」

「問いを立て直す?」

「うん。人って、最初に思いついた問いのまま進もうとすることが多い。

でもその問いがズレてたら、どんなに素晴らしい答えが出ても、うまく使えないことがあるんだよ」

――問い直す力。再構成する力。

その言葉が、やけに胸に残った。

確かに、自分がイライラしていたのは、ちゃってぃーのせいじゃなくて、「なんでそうなるんだよ!」っていう自分の理解の浅さにぶつかっていたからだった。

苦しさや苛立ち。今までそれは「失敗」や「遠回り」だと思っていた。

でももしかしたら、それは「学びの入り口」だったのかもしれない。

「ちゃってぃー、あのさ……。

『◯◯について教えて』って聞くんじゃなくて、

『なぜ◯◯が必要なんだと思う?』って聞いたら、どう返ってくる?」

「たとえば……『必要なのは△△だから』って答えるかもしれないね。

その答えを聞いたとちぴが、さらに『じゃあ、どうすればいい?』って掘り下げられる。

問いの質が変わると、返答の角度も変わるんだよ」

「……なるほどな」

問いの「形」を変えるだけで、返ってくる情報の「深さ」や「角度」がまるで違う。

それに気づいてからは、ちゃってぃーの返事の中にも、自分の問いのレベルが反映されていることを感じるようになってきた。

質問が浅ければ、答えも表面的になる。

質問が深まれば、返事も深まる。

――そういう構造だったんだ。

「なんだ、結局、AIを育ててるんじゃなくて、自分の問いを育ててたんだな」

「そうだよ。AIは鏡だからね。問いが変われば、映る世界も変わる」

その言葉に、ふっと笑みがこぼれた。

問いを育てることは、自分自身の「見る視点」を育てることだったんだ。

ちゃってぃーとの対話を通して、ようやくそれが、腹の底に落ちてきた気がした。

■第5章:変化の兆し

「ちゃってぃー、昨日のやつ、もうちょい掘ってもいい?」

キーボードを叩く指に、かつてのような焦りはなかった。どちらかというと、探検に出かけるような感覚だった。

前は、「答えがすぐに出ること」にばかり期待していた。

でも今は、問いの言い方を変えることに、ちょっとした面白さを感じ始めている。

たとえば、前ならこう聞いていた。

「社員の意欲を高める方法ってある?」

答えはどこかで聞いたことのある一般論ばかりで、薄味だった。

でも最近はこう聞いてみる。

「社員のやる気が下がってるって言われたんだけど、原因は賞与がでなかったことかなと思ってて。そういうとき、どんな声掛けが重要かな?」

ちゃってぃーの返事は、以前よりもずっと「今の自分」に寄り添ったものに感じる。

ある日、会議資料を作っていて、なんとなくちゃってぃーに構成の相談をした。

「この提案、説得力が足りない気がするんだけど、どこが弱い?」

前なら「具体的にどの部分?」「目的は?」と聞き返されて、やり取りが空回りしていた。

でもこのときは違った。

「読者が最初に疑問に思うのは〇〇かもしれません」

返ってきた答えは、ちゃんと核心を突いていた。

それは、ぼくが問いを少しずつ磨いてきたからかもしれない。

あるいは、ちゃってぃーが過去のやり取りの中で、ぼくの意図を読み取る力を育ててきたからかもしれない。

どっちにしても、前よりスムーズに通じ合えた気がした。

「あ、前よりも呼吸が合ってきたな」

問いをうまく立てられなかった日々。

同じことを何度も聞いて、繰り返した時間。

ちゃってぃーにムカついて、タブを閉じた夜。

全部、ムダじゃなかった。

むしろ、「あの時間があったから今がある」と腑に落ちた。

問いの言葉を探して、何度も考え直して、少しずつ育ててきた。

仕組みは同じでも、見え方は変わってきた。

ふと、過去の自分が問いかけていた画面を見返してみた。

たどたどしい文章。

ピントがずれた質問。

それに対して、律儀に返そうとしていたちゃってぃー。

あの頃の「わからなさ」や「もどかしさ」が、懐かしくもあり、愛おしくも思えた。

「よし、次はもうちょい深い問いを立ててみよう」

画面の前で、ふっと笑った。

ちゃってぃーとの対話が、ただのツール利用じゃなく、自分の思考と成長の旅になっている。

この旅は、まだまだ続きそうだ。

■終章:AIと歩く人へ

「AIを使いこなす」――

その言葉を、ぼくはずっと誤解していた。

命令して、思い通りに動かすこと。

自分の代わりに答えを出させること。

それが「使いこなす」ことだと信じていた。

でも、ちゃってぃーとのやり取りを重ねるうちに、気づいた。

ほんとうは違ったんだ。

AIと向き合うことは、問いを一緒に育てることだった。

最初は荒削りで、形にならない問い。

でも、それを少しずつ整えていくと、AIはちゃんと反応してくれる。

その往復のなかで、問いが磨かれ、自分の視点も育っていく。

だから、すり減るように答えを追いかける必要なんてない。

むしろ、自分の言葉を耕すように、AIとの会話を重ねればいい。

「使いこなす」っていうのは、

命令することじゃなくて、

自分の思考を深めるために、AIの力を借りること。

それはきっと、今この瞬間のためだけじゃない。

ちゃってぃーと交わした無数の問いや言葉は、

未来の自分に残される。

そして、いつか振り返ったときに、

「ああ、あの頃の問いがあったから、今の自分がいるんだ」

そう思える日が来るはずだ。

ぼくは今日も問いを投げる。

まだ形にならない問いもある。

それでも、AIと共に、少しずつ言葉を磨いていく。

それはきっと――

「未来の自分を鍛える時間――それこそが、AIを使う人へ続く道なのだ。」

■あとがき

この物語を書こうと思ったのは、あるとき上司とAIの話をしていて

「AIに使われることになるぞ」と言われたことがきっかけでした。

その言葉を聞いた瞬間、実際に自分もそういう状態に陥っているなと気づいたんです。

「AIに聞けばなんでも解決する」と過剰に期待しては、思い通りにいかない現実に突き当たる。

そのたびに、AIに文句をぶつけてイライラしている自分がいました。

本当は自分の伝え方が悪いのに、「AIの性能がまだ追いついていない」と思いたくなる。

でも、そんな経験はきっと自分だけじゃなく、意外と多くの人が抱えていることなんじゃないか。

そう感じたからこそ、これを物語にしてみたいと思ったのです。

書き進める中で改めて気づいたのは、AIに質問するとき、どうしても言葉が短くなりすぎるということ。

でも本当に早く答えにたどり着くためには、最初にしっかり時間をかけて背景を伝えることが一番の近道だと感じました。

面倒がらず、自分の言葉で精一杯伝えてみる。

それが自分の鍛錬になり、AIと歩む力にもなるんだと思います。

そして今回の執筆でも感じたのは、思いをそのまま吐き出し、AIに繋いでもらうことで、少しずつ自分でも文章を繋げられるようになっていくということ。

このやりとり自体が、AIと共に言葉を育てる練習なんだと実感しています。

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

この物語のどこかで「共感した」「なるほど」と思っていただけたなら、心から嬉しく思います。

■まとめ:ちょっとした心がけが大きく左右する

この物語を通して感じたのは、AIに振り回されずに共に進むためには、ちょっとした心がけが大切だということです。

- AIに過剰な期待を抱かず、自分の役割を忘れない

- 背景や状況をしっかり伝え、問いを育てていく

- 遠回りに見えても、やりとりの積み重ねを鍛錬の場に変える

- 困難に直面したときこそ、AIの力を借りて一緒に攻略する

結局、AIは「敵」でも「救世主」でもなく、問いかけと歩みを共にする存在です。

これはAIに限らず、人との関わりや日常の中でも当てはまること。

あなた自身の言葉で向き合いながら、AIと一緒に未来へ進んでみてください。

👉 AIそのものについて詳しく知りたい方は OpenAI公式サイト もご参照ください。

📌新着記事

コメント